目次

ダイナミクス系のエフェクトとは? | ダイナミクス系のエフェクターについて #1

はじめに

「コンプレッサー」はミックスにおいては、基本的な「ダイナミクス系」のプラグインです。さて、このよく出てくる「ダイナミクス系」ということばについて、そもそも何ぞや?と思っている方や、ふわふわしたイメージを持っているにすぎないという方も少なくはないはずです。

というのもこれまで、ダイナミクス系のエフェクターのそれぞれの動作と、それが入力に対してどんな出力を行うかについて、日本語で平易に、そして体系的に説明を行っているインターネット上の記事はあまりありませんでした。筆者は X などで一部のエンジニアが作曲やミックスを行う人に対して専門用語に思われる「専門用語」を用いて啓発活動を行っている例をいくらか見かけたことがあります。一方で、そもそも啓発される側がそうした概念や枠組みを理解していなければそれは意味をなしません。

こうした議論に参加したり、批評したりできないという状態はあまり良いとは言えない状態で、改善する必要があります。たしかに、何らかのエフェクターを使って「音が太くなった」、「なんとなく良くなった」といった感覚を持つのは重要です。しかし、そうしたプラグインの内部で何が行われているかについての知識があれば、プラグインはもはや「ブラックボックス」ではなくなります。ひょっとしたら、既存のプラグインを組み合わせて新たな音作りができるようになったり、無駄な買い物を防ぐことができるようになることもあるでしょう。

ゆえに、一連の記事を通じて、基礎的な音についての知識を下地としながら、多様に存在するダイナミクス系のエフェクターはまったく「ブラックボックス」ではないということを、それらダイナミクス系のエフェクターの動作を観察し、複数の記事にわたって解説していきたいと思っています。

ダイナミクス系のエフェクトとは?

あるエフェクターを「ダイナミクス系のプラグイン」と分類するときに、どのような定義を用いるべきでしょうか。実は厳密な定義はないのですが、ここでは簡単化のために、入力信号の音量を何らかの基準に基づいて短い間隔で操作してくれるエフェクターが「ダイナミクス系のエフェクト」だと解釈することにしましょう。

今回はコンプレッサーとリミッターについて取り扱います。こうしたダイナミクス系のエフェクトには、ほかにたとえば、コンプレッサー、ゲート、レベラーやリミッターなどがあります。それぞれコンプレッサーとリミッターの2つはどのような特徴を持っていて、どのように動作をするのか、2つの間でどのような差異があるのかについて、解説してみましょう。

コンプレッサー

コンプレッサーは、入力された音声信号のレベルを常に監視して、しきい値を基準にそれを上回った信号を一定の比率で小さくしてくれるエフェクターです。“compress” という単語には、エアーコンプレッサーといったものに見られるように、「圧縮する」という意味があります。しきい値を超えた信号を定めた分だけ圧縮しているので、このような名前がついています。

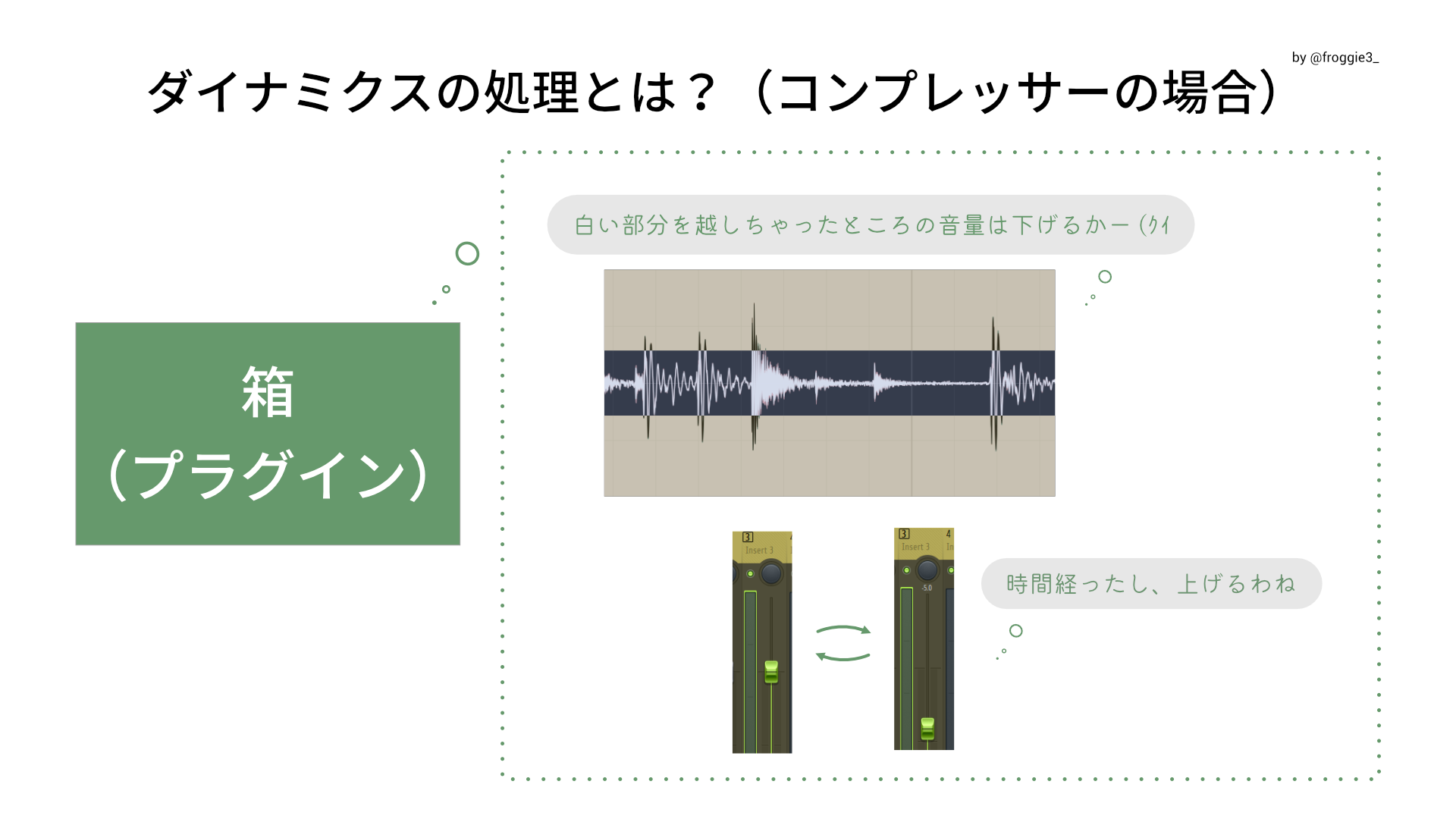

処理系の話をしてみましょう。実際の仕組みはもっと複雑ですが、コンプレッサーの中身では以下のような画像のように、音量を上げ下げする処理が行われています。波形の画像を見てください。黒色の部分とクリーム色の部分の境界が圧縮が始まるレベルで、これをしきい値 = “threshold” 、日本語では「しきい値」や英語そのままに「スレショルド」といいます。これより広がった部分の信号は、本来よりレベルを下げられて出力されるようになります。

その下には、ミキサーのフェーダーが2つありますね。実際、フェーダーはコンプレッサーの動作には全く関係ないのですが、イメージとして用意しています。コンプレッサーが音量を操作している最中は、まさにフェーダーを上げ下げするように音量を変更しているのです。

コンプレッサーをかけると音圧が上がるという誤解

読者の皆さんのうちには、「コンプレッサーをかけると音圧が上がる」ということを聞いたことがある方がいらっしゃると思います。しかし、これは誤解を招く表現で、もしみなさんの何人かが「音量を上げる」という意味でとらえられている場合、それは間違いです。というのも、コンプレッサーの本質的な働きは「音量を上げる」ということではないからです。コンプレッサーの働きは、波形の最大から最小までの振れ幅をせばめることです。そして、最終処理として、音の強弱*1が小さくなった状態のゲインを大きくしているだけです。

具体的に、上の図を見ながら考えてみてください。まず音を圧縮すると、それまでクリーム色の部分にあった波形が潰されて、クリーム色の部分がより増えます。この状態では、音量はむしろ小さくなったように聞こえてしまいます。これでは困るので、最終的に全体の音量を上げています。この圧縮後の音量を上げるパラメーターを、“make-up” 、日本語では「メイクアップゲイン」ということがあります。

したがって、コンプレッサーが行っていることの本質は、音量を上げるということではなく、音を圧縮することです。ゆえに、「コンプレッサーをかけると音量が上がる」というのは、誤解を生みうる説明だと考えています。

ダイナミックレンジ

曲全体の波形を俯瞰してみて、波形の振れ幅がどれくらいあるのかを示す指標を「ダイナミックレンジ」とよびます。またはもっと単純化して、曲の中でどれくらい音の強弱があるのか指すこともあります。 英語では、“Dynamic Range” 、すなわち「動きの範囲」ですから、具体化してみるとそこそこいろいろな解釈ができるのです。

クラシック音楽などでは、曲の中におけるダイナミックレンジをフォルテだとかピアノだとか、純粋な音の大きさで確保しています。クラシックは、ダイナミックレンジが確保されていることがとても重要なのです。興味本位でコンプを使って潰してはいけません!

リミッター

リミッターは、基準となるしきい値を上回る信号を通さないように努力する、という働きをするエフェクターです。“Limit” という英単語は「制限する」という意味で、その名の通り一定以上のレベルの信号を制限する、という機能からその名前がついています。主に、マスタートラックの最終段に置かれますが、バストラックの最終段に置かれることもあります。コンプレッサーと同じように音量を操作して、基準値によって超えた信号を圧縮する処理を行います。

※実は、リミッターは普通のLimiterと、しきい値を超えた信号を決して通さずに抑え込む、Brickwall Limiter 「ブリックウォールリミッター」という種類にもう少し詳しく分類することができます。ただし、本稿ではより一般的な後者のBrickwall Limiterをリミッターとして扱うので、分類については考えなくても大丈夫です。

リミッターの実際の動作

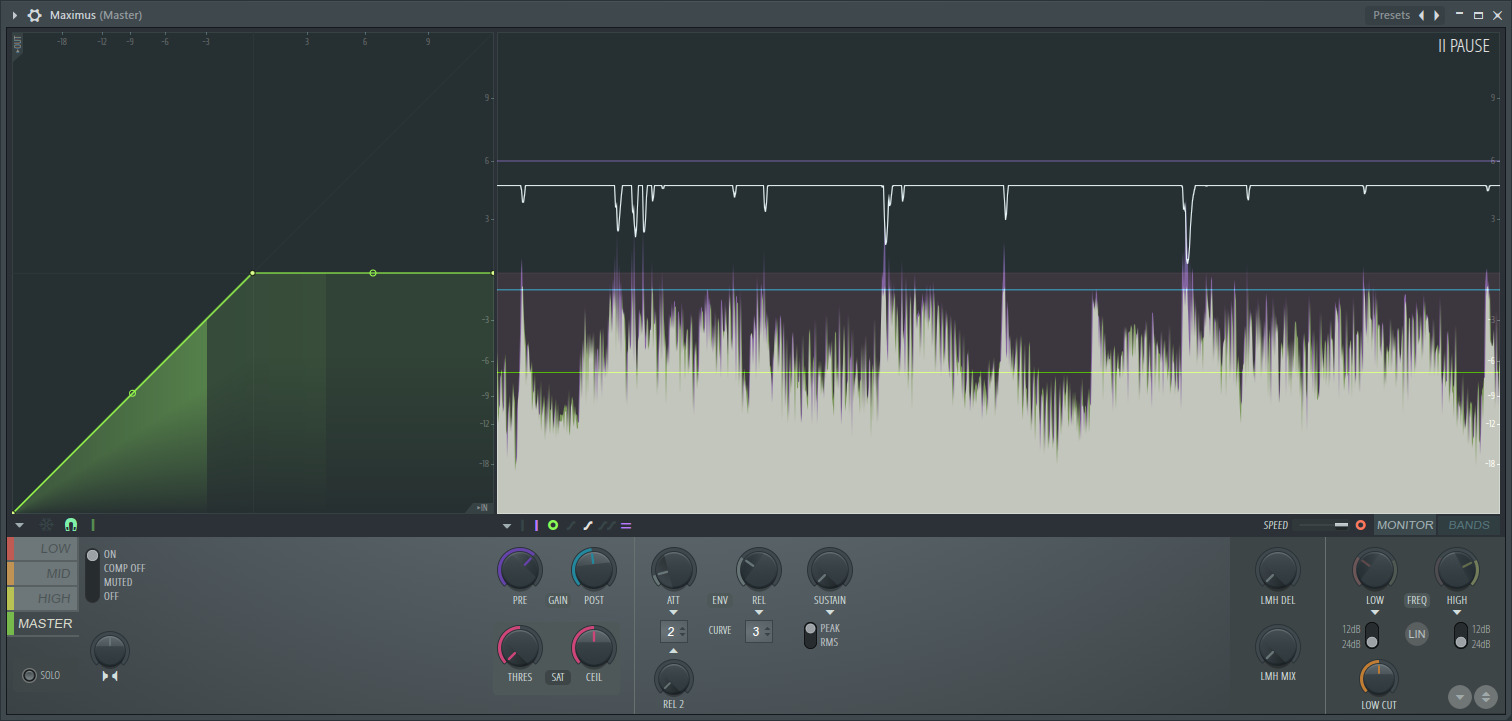

下の画像をみてください。これはMaximusというダイナミクス系のエフェクターのモニター画面のスクリーンショットです。右上の波形部分を見てほしいのですが、少し解説させてください。

- 背景の薄い赤色と黒色の境界線が、しきい値としている0dBのラインです。

- 上から順に、紫色、青色、緑色の水平線は気にしないでください。

- 紫色の水平線の下にある、ところどころで下向きに伸びている波形は、リダクションゲインを示していて、実際に叩かれた部分でどれだけ音量が削減されたのかを示すものです。(reduct = reduce 「減らす、削減する」)

- 下から伸びる白色の波形の裏に重なっている紫色の波形が、リミッターに入ってくる入力レベルです。

- 下から伸びる白色の波形が、リミッターから出力されるレベルです。

以上の点を踏まえると、しきい値を越えた紫色の波形がしっかりと叩かれて、白色の波形が出力されていることがわかります。

シーリングからみるコンプレッサーとの違い

リミッターでは、コンプレッサーにおけるスレショルドのような値を、「シーリング」とよびかえています。ちなみにスペルに起こすと、“Ceiling” で、「天井」という意味です。コンプレッサーとはどのように違うのでしょうか。

コンプレッサーでは、信号がスレショルドを超えても、それは圧縮された音としてある程度出力されます。つまり、スレショルド以上の音量が出ない、といったことはないです。一方、リミッターでは、最大の音量を基準値であるシーリングまでに留めておくという動作をします。とどめておく、ということは信号の大きさに「てっぺん」を設けているのです。

これをリミッターでは、せりあがってくる信号を完全に遮る基準値を「天井」にたとえて、「シーリング」と呼んでいるのです。

マキシマイザー v.s. リミッター

機能的にはほぼ同じと考えてよいでしょう。どちらかというと、マキシマイザーは音圧を上げる文脈に限られて使われる一方で、リミッターはそれ以外の文脈でも使われる印象があります。別にマスタートラック以外にも、バストラックに挿入して、私たちの耳を守るためにも申し分なく使えます。

マキシマイザーやリミッターをかけると音圧が上がるという事実も、皆さんは一回は耳にしたことがあると思います。これは、コンプレッサーの理屈と同じように、リミッターが波形の最大から最小までの振れ幅をせばめて、ダイナミックレンジが小さくなった状態の波形を限界まで大きくしているためです。

マスタートラックにリミッターをかける理由

ちなみに、よく0dBから-1dB付近でリミッターをかける理由は、普段流通しているPCMのフォーマットに起因していて、このフォーマットでは0dB以上の音量は記録できないからです。基本的には0dBを超えるとクリッピング(音割れ)が起こると思ってください。

趣味的な範囲のプログラミングをしている人の知識範囲で技術的なことを言うと、

- プログラムの中では、ファイルが持っている具体的な値を取り込んでそれぞれなんかしらの変数に入れて運用するよ

- 変数にも色々種類があってInt型とかString型とかFloat型とかいろいろあるよ

- 型によって扱えるデータの種類や大きさが違うけど、音声はサンプリングすれば数値として扱えるのでInt型かFloat型として記録できるよ

- 流通用の音声フォーマットではよく 16 bit / 24 bit の整数の配列として記録することが多いよ

- 例えば、符号付き 16 bit Integer の範囲は -2^16 で -32,768~32,767 だよ

- 符号付き 24 bit Integer の範囲は -2^24 で -8,388,608~8,388,607 だよ

- 音声のサンプル(っていうかデータ全般に型という概念がある限り)はこの範囲に収まるレベルでしか記録できないよ

- 超えた値は強制的に最大値に丸められるよ(クリッピング発生)

という感じで0dB以上の音量は記録できないという背景があるのです…。

もちろん32bit float とかの浮動小数点で記録すれば、本当に少しの誤差は生まれますが、極端に音量が大きかろうと小さかろうとデータ範囲によってtruncateされる、ということがないので音割れという概念はなくなります。

つまり?

ダイナミクス系のエフェクターは次から次へと入ってくる一つ一つの波形の山の具合を見て、入力波形の音量を調整しているエフェクターといえます。コンプレッサーもリミッターも、ある一定の水準を超えた信号を圧縮する、という点では同じですが、リミッター (Brickwall Limiter) では水準を決して超えないよう圧縮します。この調整の塩梅は、アタックや、リリース、レシオ (コンプレッサーの場合) といったパラメータによって決定されます。

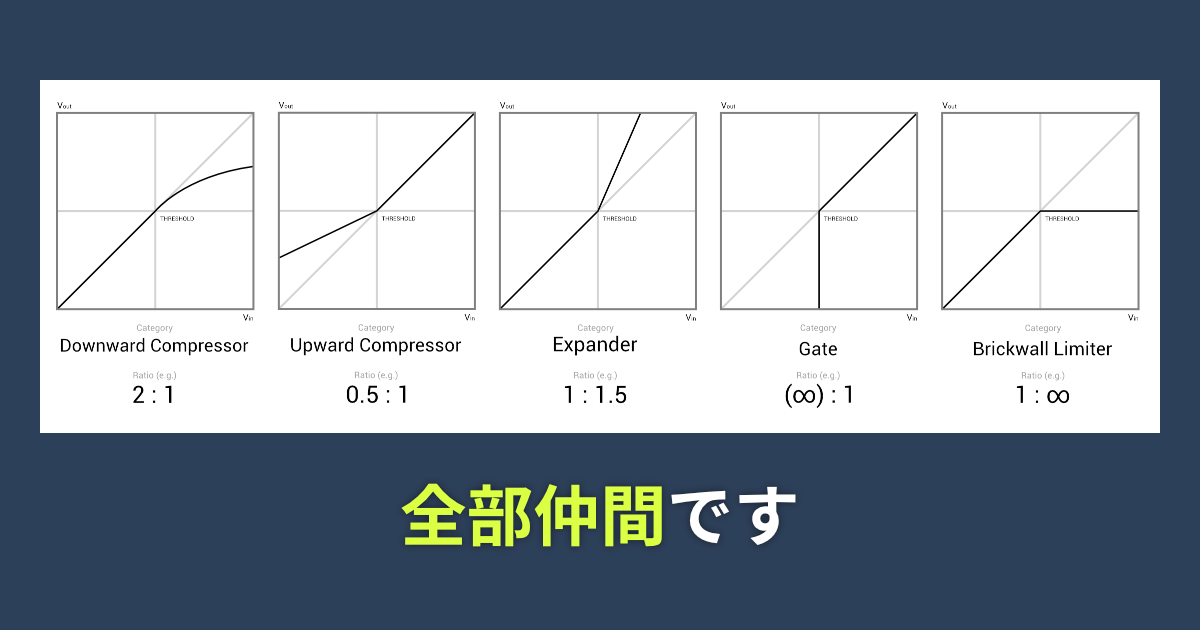

このように、ダイナミクス系においては、このようにコンプレッサーの中で使われている基本的な動作が他のダイナミクス系のプラグインにおいても、形を変えて役に立っている、ということがしばしばあります。そのうえ、コンプレッサーそのものにも亜種のようなものが色々あるのです。

次回!グラフを理解する

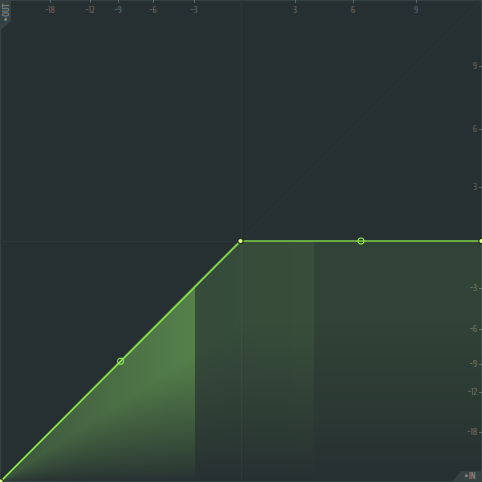

ところで、皆さんの中には一部のダイナミクス系のエフェクターにおける表示で、以下の画像のようなグラフを目にしたことのある方がいらっしゃると思います。このグラフは何を表しているのでしょうか。

実は、このグラフは見るだけでダイナミクス系のエフェクトがどんな処理をしているのか、そしてどのような音を出力するかが一目でわかるグラフになっています。次回以降では、このとても便利なグラフの読み方や、活用方法について、さらには他のダイナミクス系のエフェクター、およびそのコンプレッサーの亜種についても解説していきたいと思っています。

どうぞよろしくお願いします。

コメント

コメントはありません。