目次

コンプレッサーの亜種? | ダイナミクス系のエフェクターについて #3

はじめに

この記事は、筆者が執筆した一連のシリーズ記事の3回目になります。このシリーズは、基礎的な音についての知識を下地としながら、多様に存在するダイナミクス系のエフェクターの動作を観察し、読者の方々にその知識を広めることを目的としています。

前々回の記事では、こうしたダイナミクス系のエフェクターは次から次へと入ってくる一つ一つの波形の山の具合を見て、入力波形の音量を調整しているエフェクターであると定義した上で、コンプレッサーとリミッターを例としつつ、それが本当に定義に基づいて動作しているのか、そしてそれらがどのように動作するのかについて丁寧に解説しました。

前回の記事では、ダイナミクス系のエフェクターという概念や、ダイナミクス系のプラグインの動作を評価するためにしばしば用いられる入力と出力を軸にとったグラフの読み方を学習しました。

今回の記事では、こうした内容を踏まえた記事となっています。あわせてごらんください。

いろいろなダイナミクス系のエフェクター

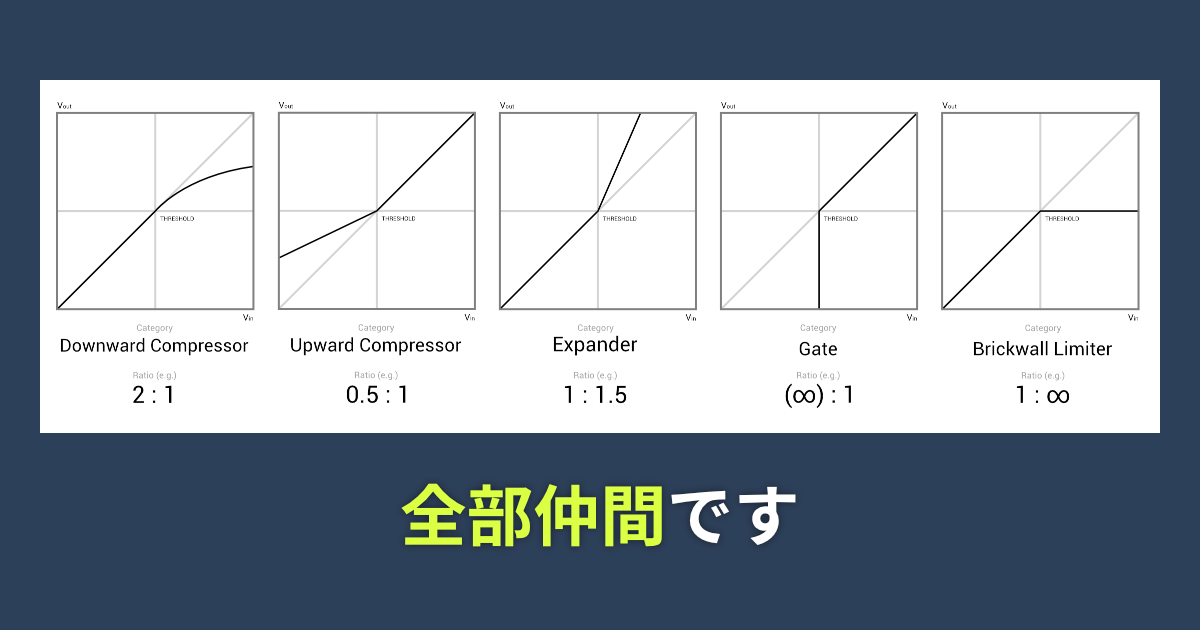

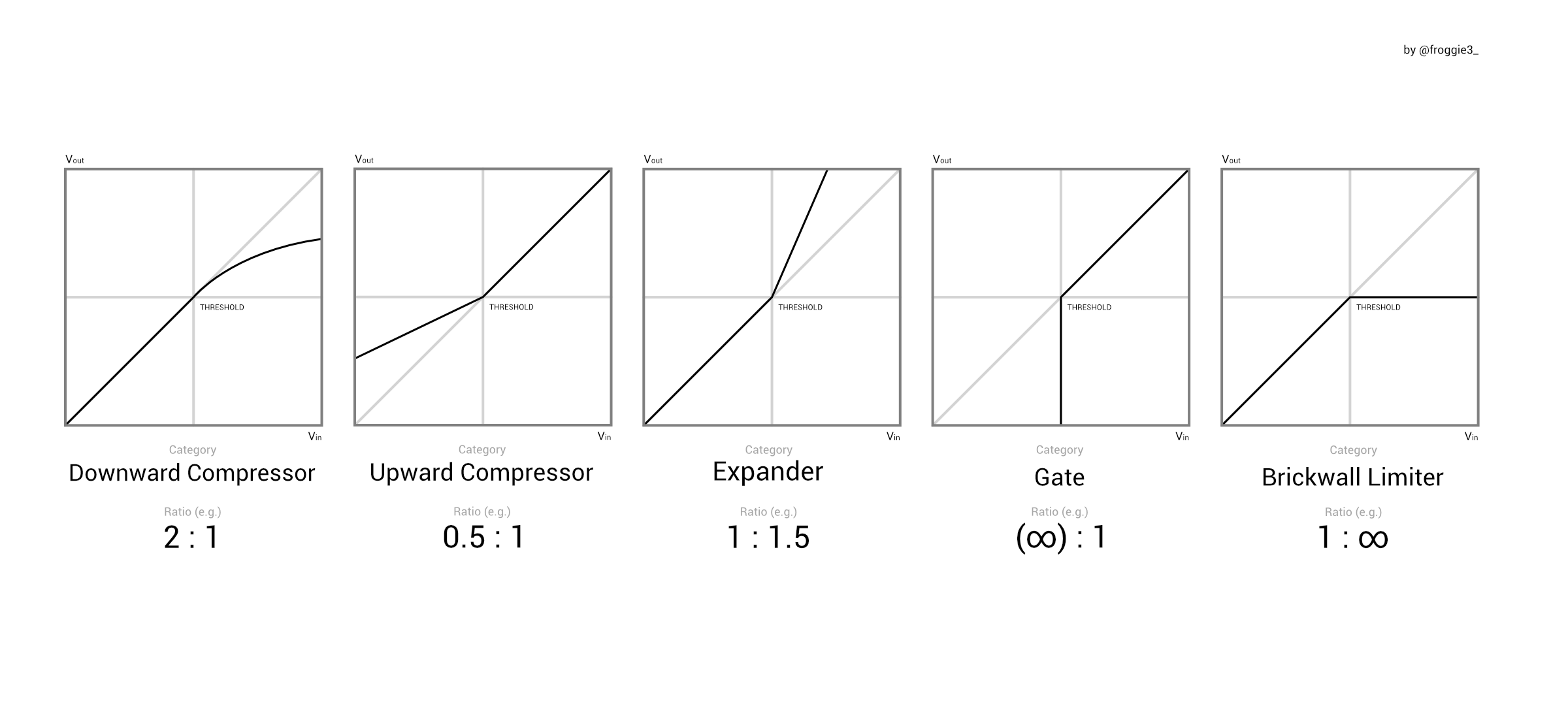

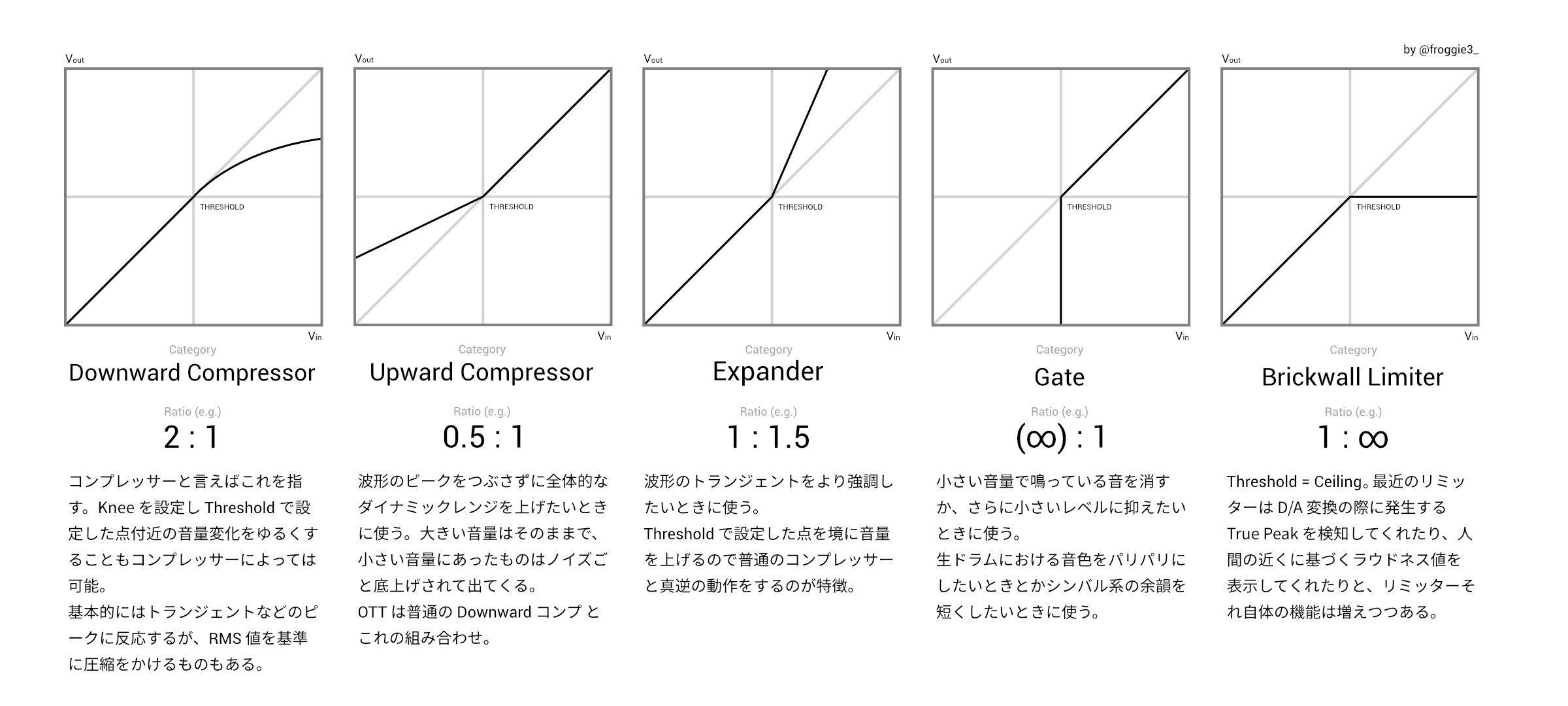

本記事では、前回までの内容を踏まえて、具体的なダイナミクス系のエフェクターである以下の5つのエフェクターについて解説していきます。

- Upward Compressor (アップワードコンプレッサ)

- Downward Compressor (ダウンワードコンプレッサ)

- Upward Compressor (アップワードコンプレッサ)

- Gate (ゲート)

- Brickwall Limiter (ブリックウオールリミッタ)

参考までに、ここで今日取り扱うエフェクターのグラフをひとまとめにした画像を以下に用意しました。

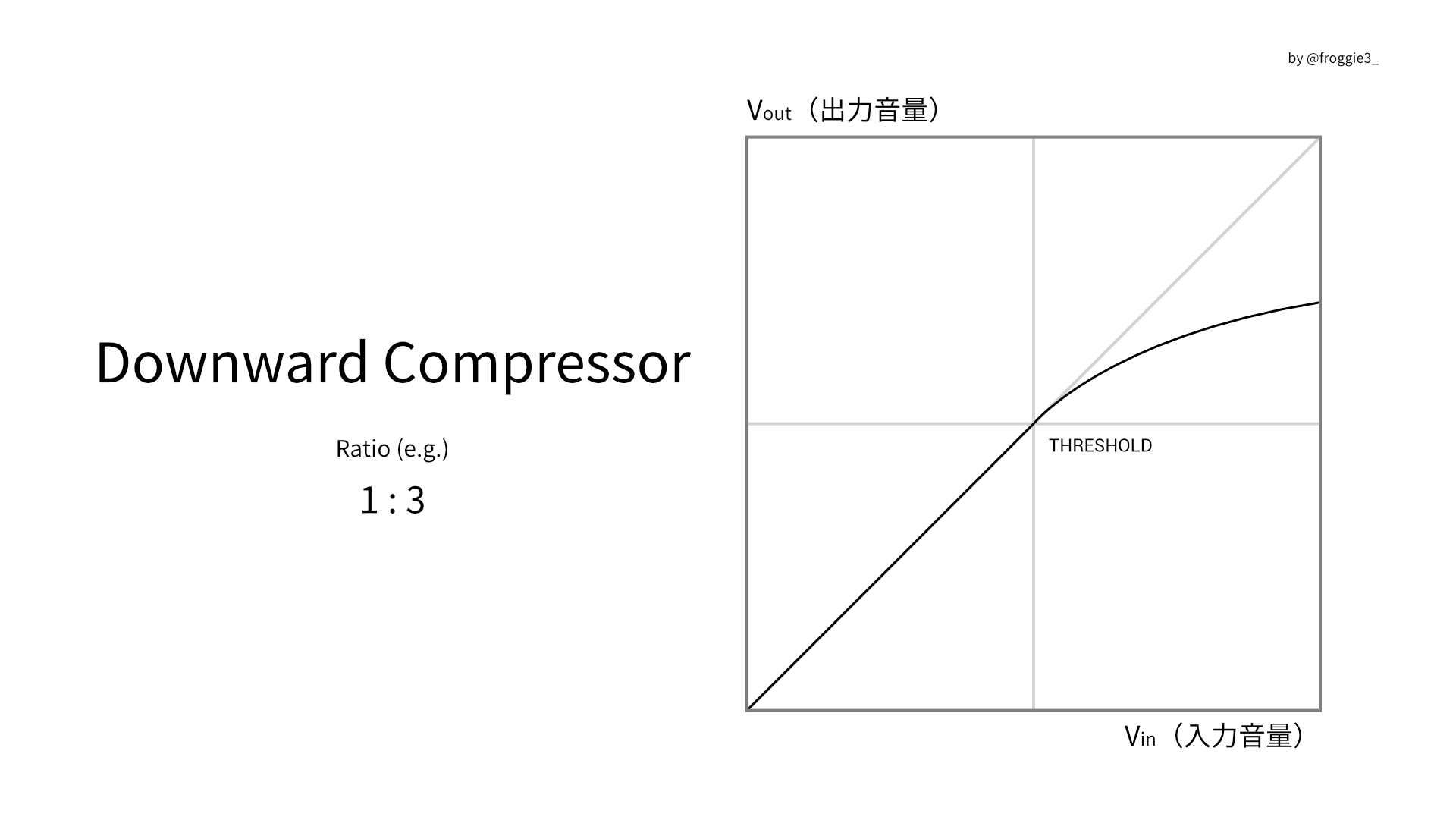

Downward Compressor

本記事では、まず最初にDownward Compressorから解説を行っていくことにしましょう。

Downward Compressor (ダウンワードコンプレッサー) と急に聞いて、耳慣れない単語に首を傾げた読者の方もいらっしゃるとは思います。しかし、心配することはありません。というのも、このコンプレッサーは「コンプレッサー」と聞いて、まず多くの人が思い浮かべるだろう動作そのものを行います。それは、しきい値(スレショルド)を超過した信号を上から下向きに押さえつけるという機能です。ゆえに Downward 「下向きの」という単語がつけられているのです。

入力および出力レベルのグラフについても、どこかで見覚えがありませんか?皆さんもよく見慣れているグラフであることでしょう。

以下の動画を見てください。この動画では元となるドラムサンプルの音源に Upward Compressor を適用し、音がどのように変わるかを比較しています。動画において着目してほしいのは、キックやスネアといった音です。これらのトランジェントが強い楽器の音声が出す波形のピークはコンプレッサーによって圧縮され、音の減衰度合いが減ったような感じに聞こえるのがわかると思います。

Knee

このコンプレッサーの種類によくみられるのは、 Knee (ニー)という概念でしょう。この Knee は、Threshold で設定した点付近の音量変化をゆるくするパラメータです。Knee を設定する理由は色々ありますが、一つ、音量変化を非線形にすることでアナログコンプレッサーの挙動を再現しようとしているというものがあります。Knee は英語で「ヒザ」ですが、圧縮をかけ始める区間のグラフの形状がヒザのようになっているからだと考えられますね。

ピーク v.s. RMS コンプレッサー

コンプレッサーには、波形の圧縮を行う基準として波形のピークを基準にする Peak Compressor (ピークコンプレッサー) と、波形のRMS値を基準にする RMS Compressor の2種類があります。コンプレッサーをかけようと思っている対象の音源によって、これらを使い分けることがあります。

ピークコンプレッサー

ピークコンプレッサーはドラムのトランジェントや、楽器のアタック部分などといった波形のピークに反応し、即時に圧縮をかけて、派手な音色の変化を生み出すものです。普通のピークコンプレッサーはうまく使えばミックスの中における楽器の印象を大きく変えるポテンシャルがあります。しかし、この特徴の裏を返せば、音声信号の変化に敏感過ぎる一面があるということです。もしそういう挙動がふさわしくない音源にコンプレッサーを適用しようと考えるのであれば、できれば違った指標を用いたいところです。

RMS コンプレッサー

この欠点を克服するべく生まれたのが、RMS 値を基準に圧縮をかけるコンプレッサーです。全体の音をならすために用いられるマスタリング用のコンプレッサーなどでは、RMS 値を基準に圧縮をかけるものもみられます。

RMSは平均値のようなもので正確には違いますが、それに近しいものです。日本語では二乗平均平方根とそのまま訳されていて、オーディオの分野においては300msの間における音声信号のレベルをそれぞれ2乗し、平均を求め、そのままルートをかけた値です。計算方法については以下のURLを参照すると分かりやすい説明が得られます。

Introduction to Signal Levels – Discovery of Sound in the Sea (dosits.org)

これらの値を用いると、ピークコンプレッサーを用いるときよりもゆるくコンプレッションをかけることができるようになります。

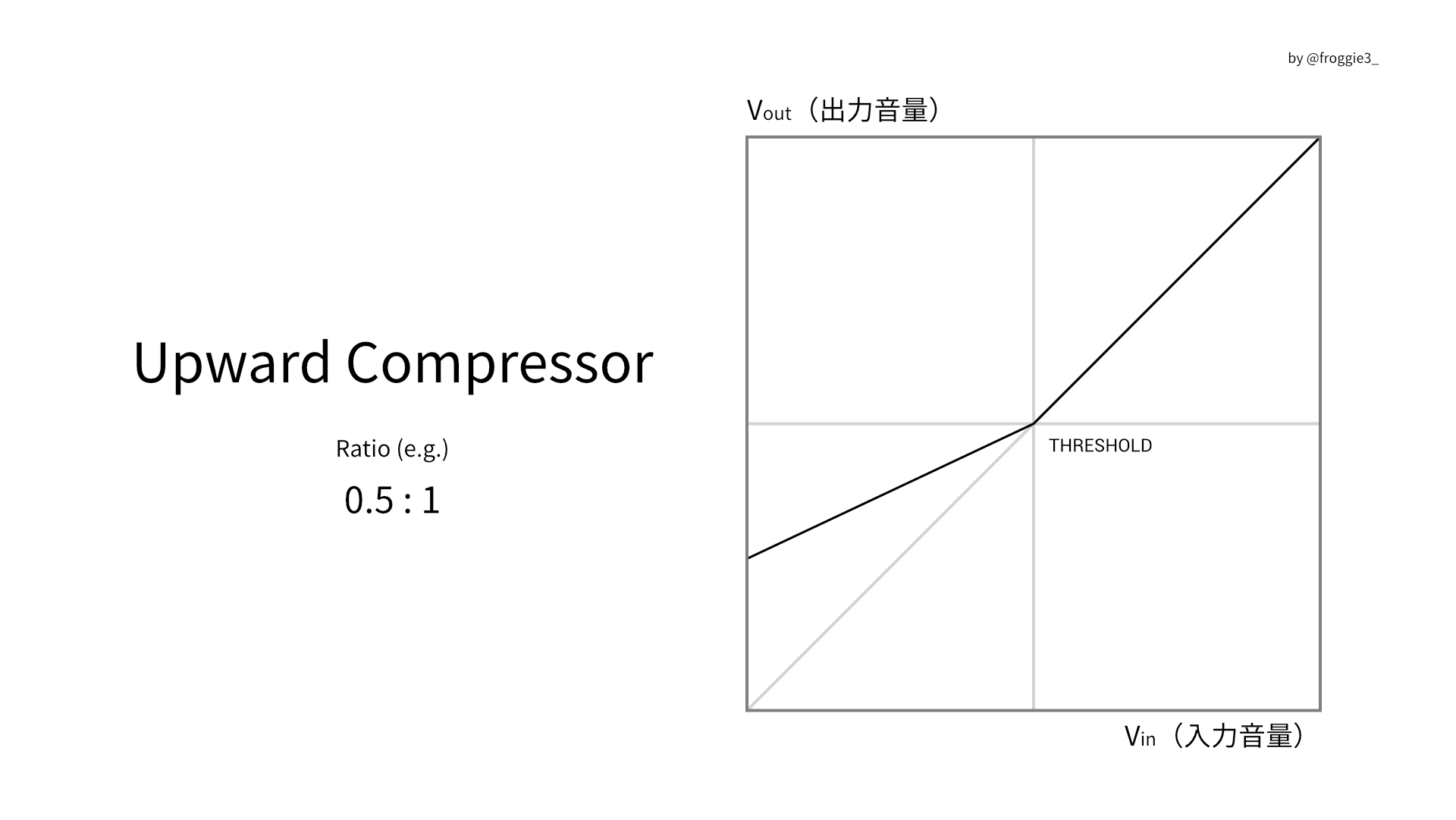

Upward Compressor

「コンプレッサー」と聞いてあまり多くの人が思い浮かべないであろうコンプレッサーが、このUpward Compressor (アップワードコンプレッサー)です。Upward というのは「上向きの」という意味で、Threshold を下回った信号を下から上向きに押し上げることに由来します。Negative Compression なんていう言い方もあります。

Downward Compressor とこのタイプのコンプレッサーで大きく違う点は、波形のピークをつぶさずに全体的なダイナミックレンジを縮小できるという点にあります。すなわち、大きい音量レベルにある音はそのままの音量に保たれ、小さい音量レベルにあった音は底上げされて出てくるといった性質を持っています。

注意するべきこととしては、処理をかける対象が小さなノイズを含んでいた場合、ノイズも増幅されてしまうという点です。録音したデータにこのコンプレッションを行う場合は、十分注意したほうがよいでしょう。

あまり派手な例を用意できず恐縮ですが、ドラムの余韻に注目して以下の動画を見てみてください。余韻が少しばかり強調されているのがわかると思います。ちなみにOTT は普通の Downward Compressor と Upward Compressor の折衷といったようなコンプレッサーです。以下の動画では実際にOTTを起動して、 Downward Compression を無効にした状態でデモを行っています。

このコンプレッションのかけ方ができるプラグインとしては、Xfer OTT、iZotope Neutron、Klanghelm DCA13 などがあげられます。

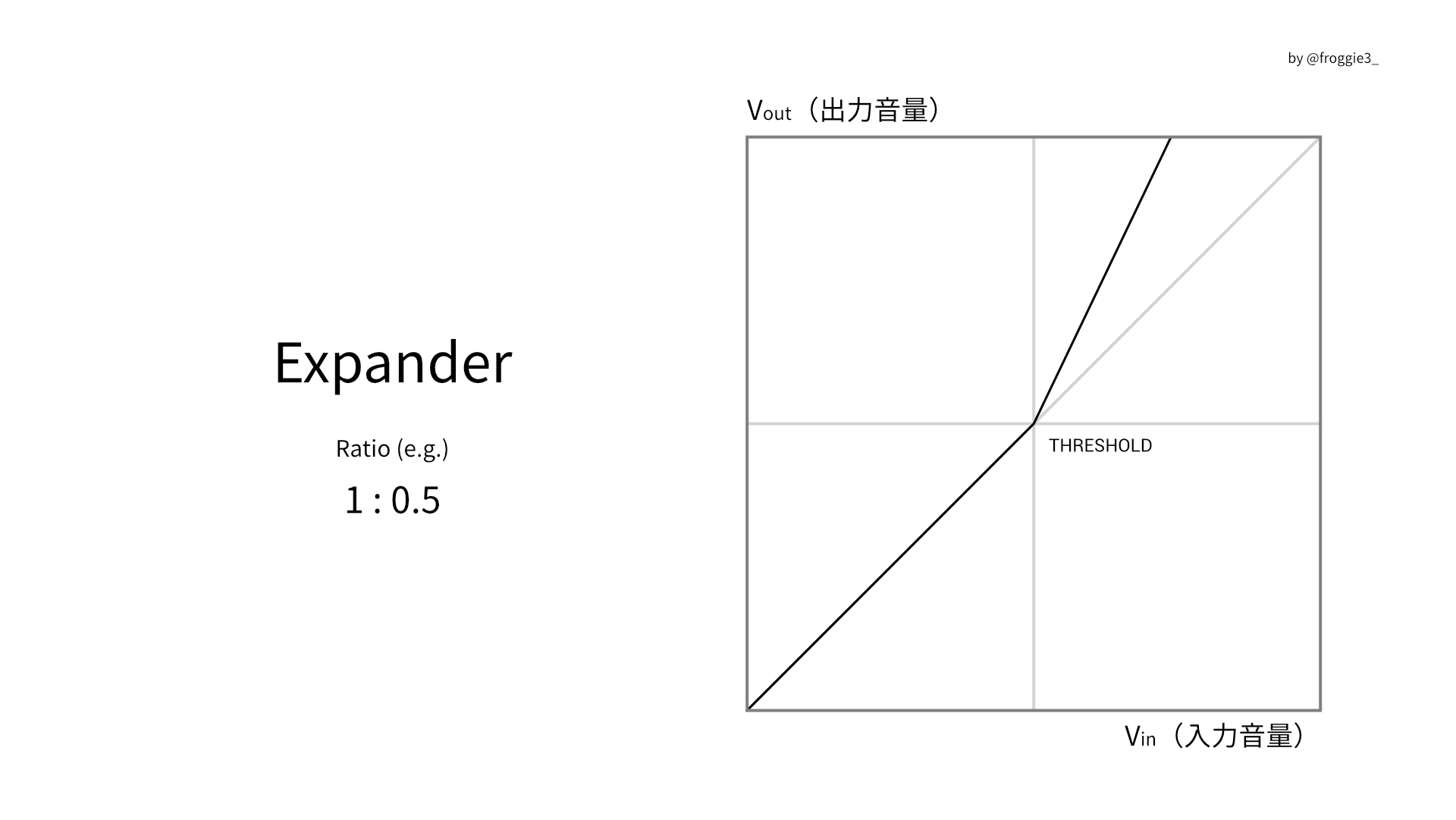

Expander (エキスパンダー)

エキスパンダーはしきい値よりも高いレベルの信号をさらに拡大して出力するエフェクターです。言い換えれば、入力波形のダイナミックレンジを拡張する、普通のコンプレッサーと真逆の動作をするエフェクトといえます。ダイナミックレンジを拡張したいときというと、あまり使用方法が浮かばれないかもしれませんが、例えばパーカッションのトランジェント(特に頭の部分)を強調したいときや、マスター済み音源のダイナミクスをある程度回復させたいといった場合に役立ちます。

以下の動画を見てください。

この動画では、かなり強くコンプレッションがかかった音源のトランジェントをエキスパンダーを使って復元しています。トランジェントシェイパーはこのエキスパンダーとコンプレッサーを一緒に共存させたようなエフェクトです。

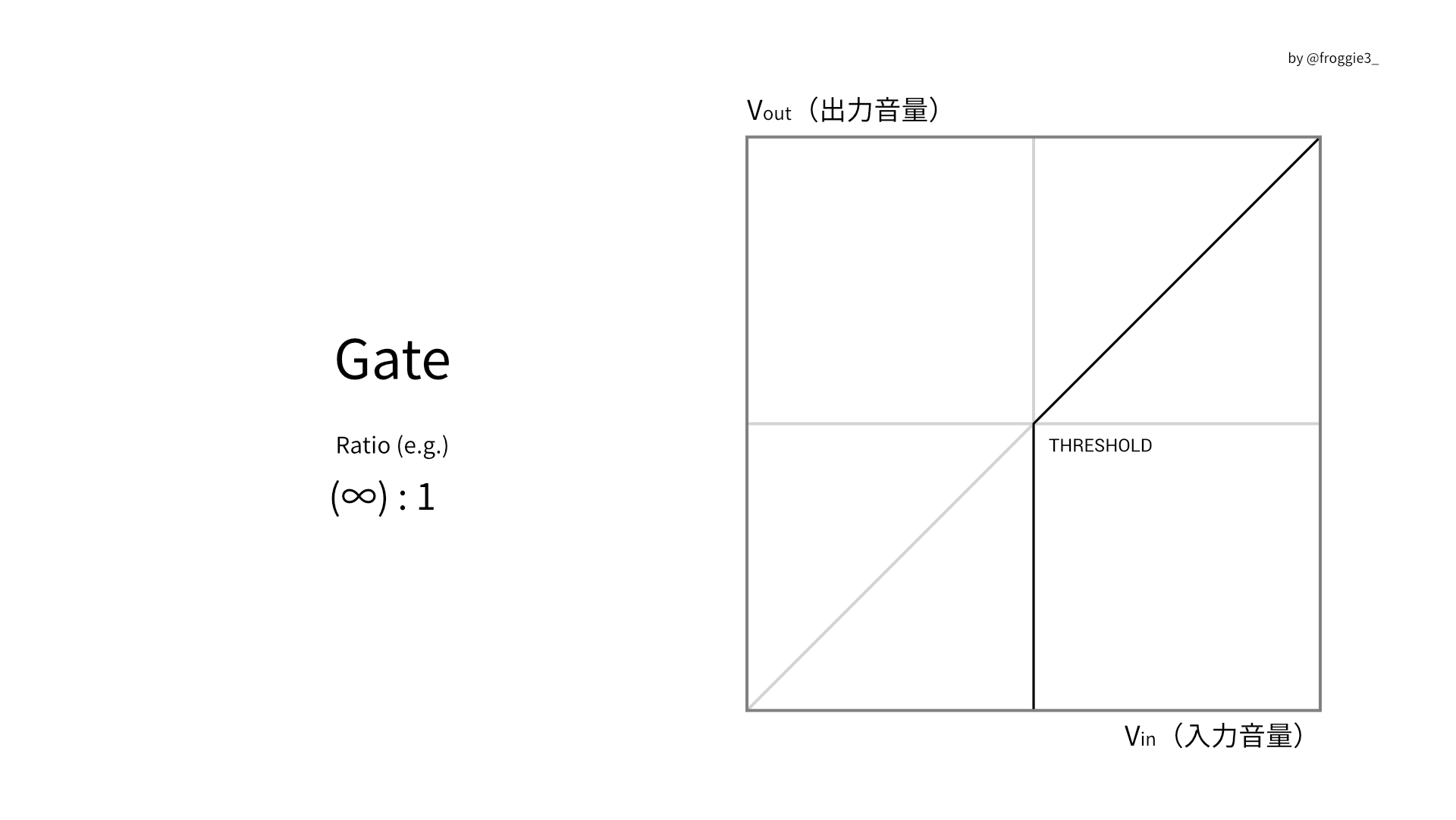

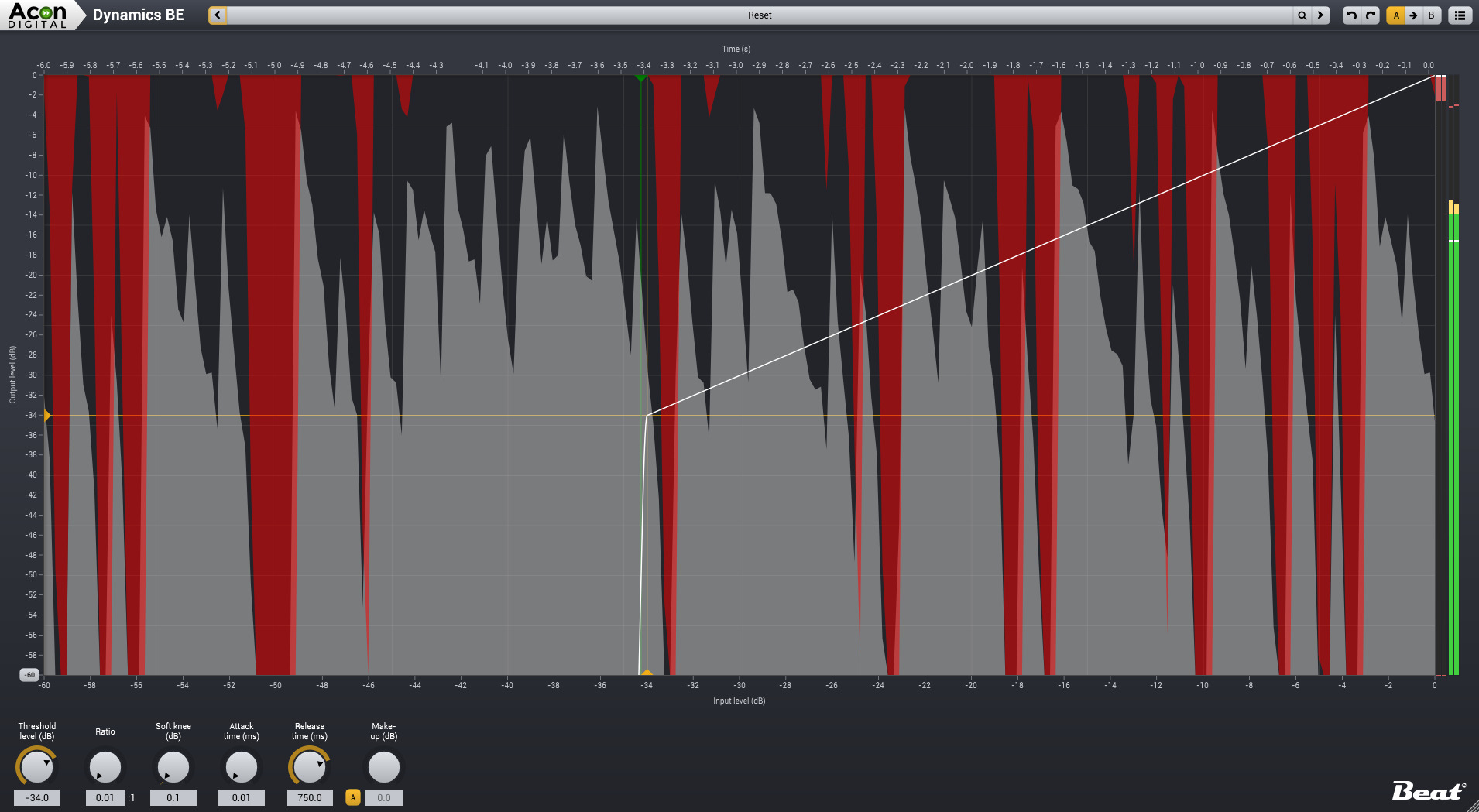

Gate (ゲート)

ノイズゲートなどと言われることもあります。ゲートは日本語では「門」と訳しますが、その名の通り、しきい値を下回った信号をそのまま通さず、切り捨ててしまうエフェクターです。以下の画像が示しているのは、一定以下の信号を実際に切り捨てている様子です。赤い部分が実際にゲートとしての効果を発揮している部分です。

使用用途としては、ドラムのシンバルの余韻を短くしたり、小さい音量で鳴っている環境ノイズ音を消したり、さらに小さいレベルに抑えたりするときに使います。音楽以外にも、配信者の間ではこのエフェクターとノイズサプレッサー系のプラグインが組み合わせられて使用されていることもあります。

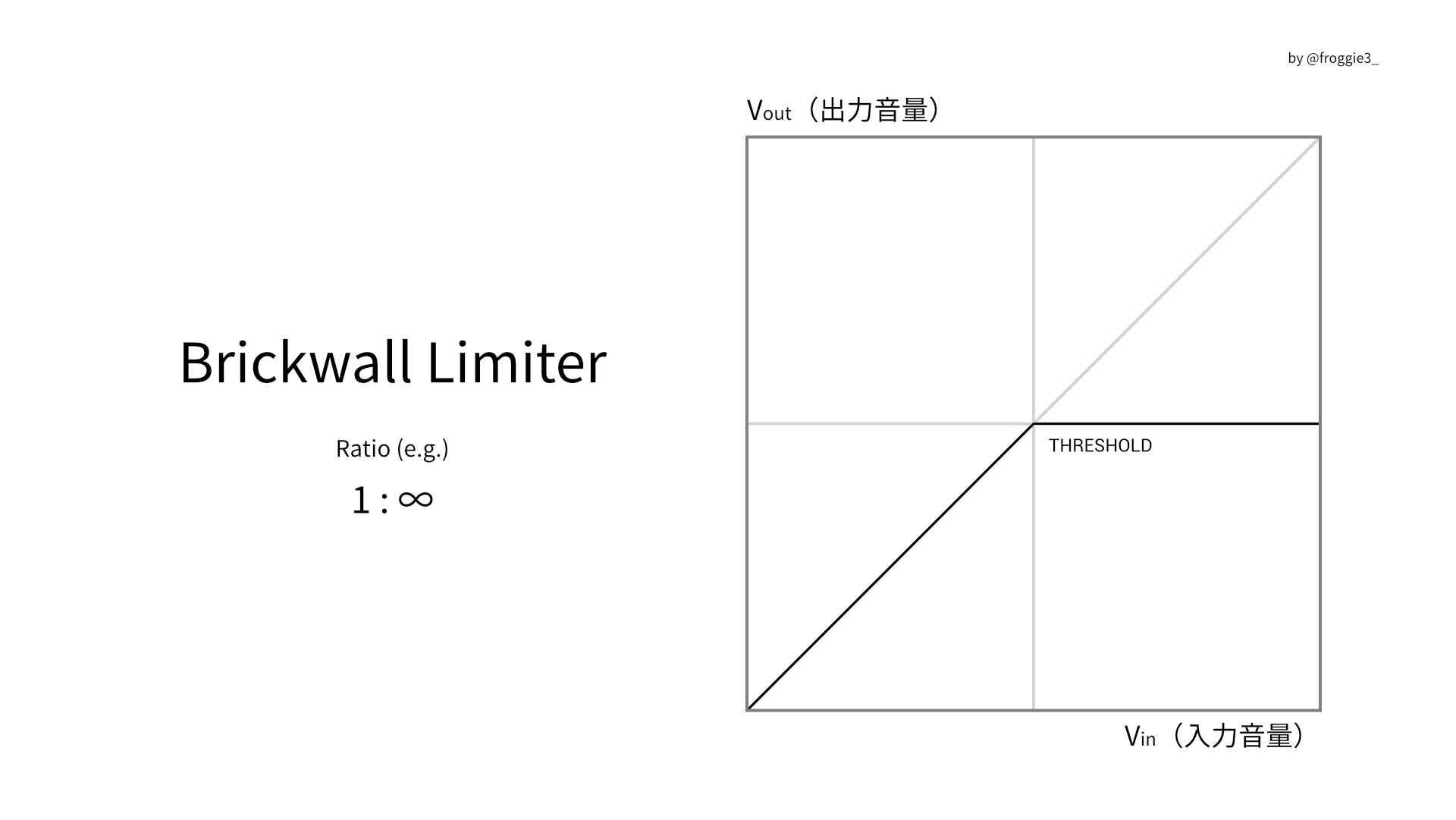

Brickwall Limiter

リミッターはレシオが 1 : ∞ のコンプレッサーです。

他のコンプレッサーにおける Threshold はリミッターにおいては Ceiling (シーリング) と呼ばれており、それ以外の動作はコンプレッサーと何も変わりません。最近のリミッターはD/A(デジタル—アナログ)変換の際に発生する潜在的なTrue Peak を検知してくれたり、マスタリング用のものでは人間の音量の知覚基準に基づくラウドネス値を表示してくれたりと、それ自体の機能はどんどん増えつつあるといえるでしょう。しかし、原理的にはしきい値以上の音量を絶対に通さないという動作を行うコンプレッサーであることに変わりありません。

まとめ

以上5つのダイナミクス系のエフェクターについて、それぞれの特徴やグラフの形状を見てきました。それぞれのエフェクターの効果と、グラフの形が頭の中でしっかり合致するようになれば、それはこの一連の記事が意図したところです。

特に、記事1と記事2の間は非常に間が空いてしまいましたが、何とか執筆終了にこぎつけることができました。参考になるようなものであったならば、幸いに思います。しばらくの間お付き合いいただきありがとうございました!

コメント